Dauerausstellung

KLIMT ⮂ WARHOL

Modern Masterpieces: Empowering Minds, Inspiring Hearts

Gustav Klimt, Kirche in Unterach am Attersee, 1916 © Heidi Horten Collection

Andy Warhol, Four-Foot Flowers, 1964 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Licensed by Bildrecht, Wien, 2024, Foto: Heidi Horten Collection

Die Auswahl der Werke für die Dauerausstellung Klimt ⮂ Warhol wurde im Rahmen des innovativen, partizipativen Projekts #ARTfluence von den Besucher*innen der Heidi Horten Collection geprägt. Im Sinne einer aktiven Teilhabe hatten sie rund neun Monate Zeit, für ihre Lieblingswerke der Sammlung abzustimmen und so direkten Einfluss auf die Dauerausstellung zu nehmen.

Mehr über #ARTfluence erfahren.

Es sind Höhepunkte der Kunstgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, die sich unter dem Titel Klimt ⮂ Warhol zu einer Ausstellung formieren. So verbinden sich unterschiedliche künstlerische Richtungen und Bewegungen wie Wien um 1900, der deutsche Expressionismus, der Surrealismus eines René Magritte, die europäische und US-amerikanische Abstraktion der Nachkriegszeit, die Figuration eines Francis Bacon, Pop-Art, Werke der Künstlergruppe ZERO sowie zeitgenössische Positionen zu einer Präsentation, die die Vielseitigkeit der Heidi Horten Collection offenbart.

Seit 6. September 2024

Jetzt Tickets kaufen

Das Display der Sammlungspräsentation im Erdgeschoß des Museums wurde von dem österreichischen Künstler Markus Schinwald in enger Abstimmung mit der Heidi Horten Collection entwickelt. Ziel ist es, die Meisterwerke der Sammlung auf einzigartige Weise zu präsentieren und sich von konventionellen Museumsausstellungen abzuheben, wodurch die Heidi Horten Collection ein besonderes Alleinstellungsmerkmal erhält.

Schinwalds Wandgestaltung erzeugt eine repräsentative und zugleich intime Atmosphäre. Die Anspielungen auf bürgerliche Interieurs spiegeln den privaten Ursprung der Sammlung wider. Die Gestaltung der Wände integriert rund 50 ausgewählte Werke in eine künstlerische Gesamtinszenierung, in der Kunst und Besucher:innen frei miteinander in Dialog treten können. Zwei Wandelemente mit Bullaugen greifen die Gestaltung des Tea Room auf und schaffen im Eingangsbereich des Museums neue Blick- und Bewegungsachsen.

Ausstellungsansicht: Klimt ⇄ Warhol

Fotos: Ouriel Morgensztern

© Heidi Horten Collection

Künstlerische Interventionen

AUSSTELLUNG

Tea Room

Das Gebäude der Heidi Horten Collection ist durch einen spielerischen Wechsel von historischen und zeitgenössischen Elementen geprägt, was auf vielfältige Art und Weise die Interessen der Sammlerin spiegelt. Der Tea Room, ein Kabinett klassischen Zuschnitts im ersten Obergeschoß des Museums, ist ein Ort des Verweilens und der Betrachtung. Künstlerische Interventionen stellen ihn in die Tradition höfisch-großbürgerlicher Repräsentationsräume.

Das samtige, tiefrote Deckenrelief Hans Kupelwiesers verleiht dem Raum eine prunkvolle und fantastische Atmosphäre und erinnert in seiner Funktionsweise an Fresken in barocken Palais- und Schlossbauten. Im Zusammenspiel mit der von Markus Schinwald entworfenen Möblierung, der Wandgestaltung und den eigens für den Raum gewebten Tapisserien ergibt sich ein Gesamtkunstwerk von zeitgenössischer Anmutung.

Die Künstler sprechen im Interview über ihre Werke, die eigens für das Museum entwickelt wurden.

HANS KUPELWIESER

Kupelwieser macht den Anschein, als würde er versuchen, „natürliche“ Eigenschaften von Oberflächen oder Strukturen in ihr Gegenteil zu verwandeln. Besonders deutlich wird das bei seinen aufgeblasenen Aluminium-Skulpturen, die überdimensioniert im Außenraum installiert sind. Sie wirken leicht und zerbrechlich, als würden sie wie Ballons davonschweben, hätte man sie nicht angebunden.

Hans Kupelwieser - Deckenrelief

Deckenrelief, 2022 Foto © kunst-dokumentation.com/Manuel Carreon Lopez Heidi Horten Collection, © Bildrecht, Wien 2025

Markus Schinwald - Vitrinenwand

MARKUS SCHINWALD

Markus Schinwald wurde eingeladen, für den Tea Room eine Form für die Präsentation kleinformatiger Preziosen aus der Heidi Horten Collection zu entwickeln. Sein Konzept sieht eine textilbespannte Vitrinenwand vor, hinter der auf Stellagen kunsthandwerkliche Objekte ausgestellt werden. Sie sind durch goldgefasste, gläserne Bullaugen zu betrachten, welche die ganze Wand raumhoch durchziehen und Betrachter*innen erlauben, durch Bücken und Strecken in einen weiteren Sammlungsbereich einzutauchen.

Schinwald gestaltet für den Tea Room darüber hinaus textile Sitzmöglichkeiten, die durch Farbigkeit und Anordnung im Raum die Betrachtung der Kunst, die sich dort befindet, vorgeben.

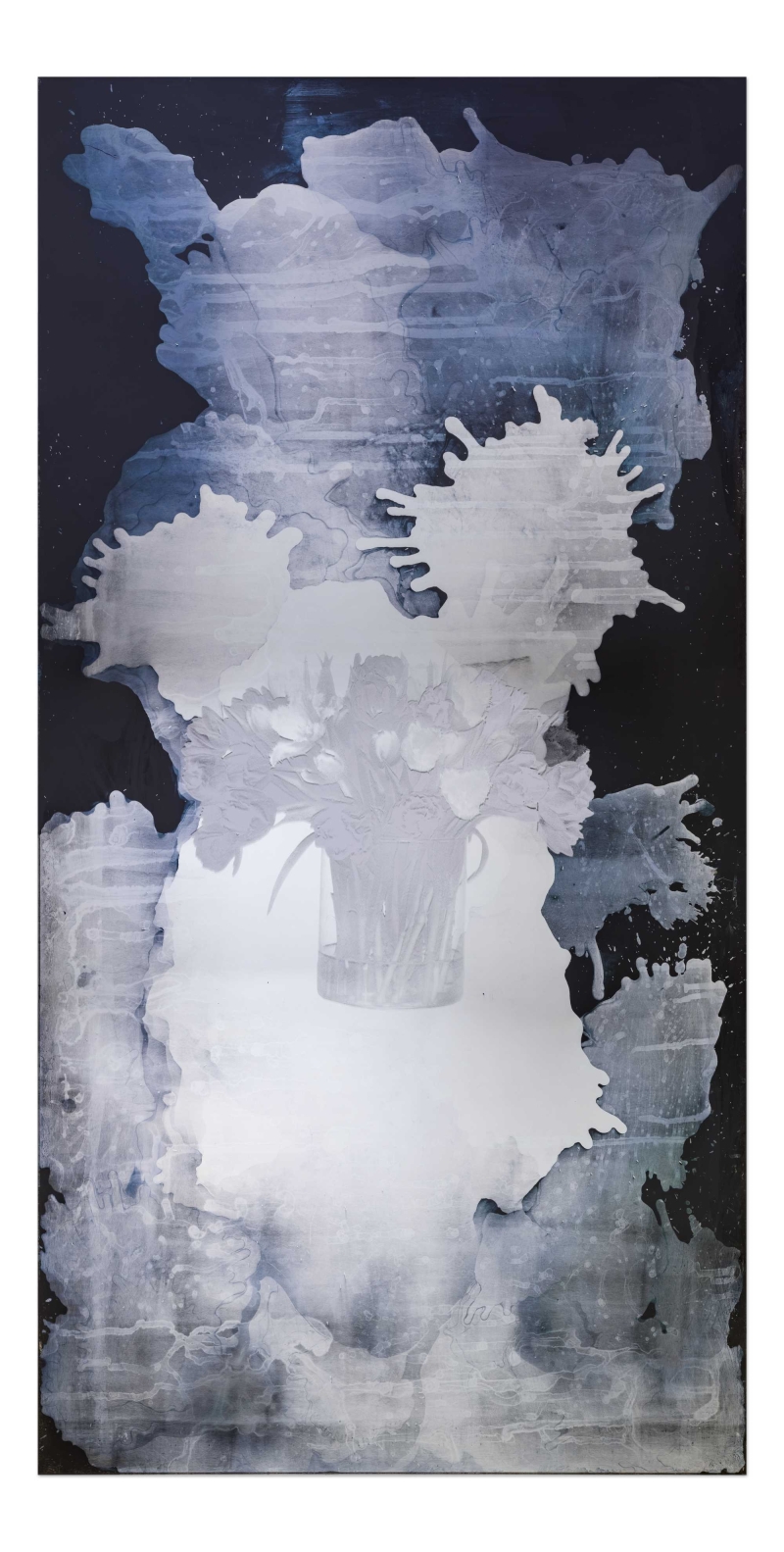

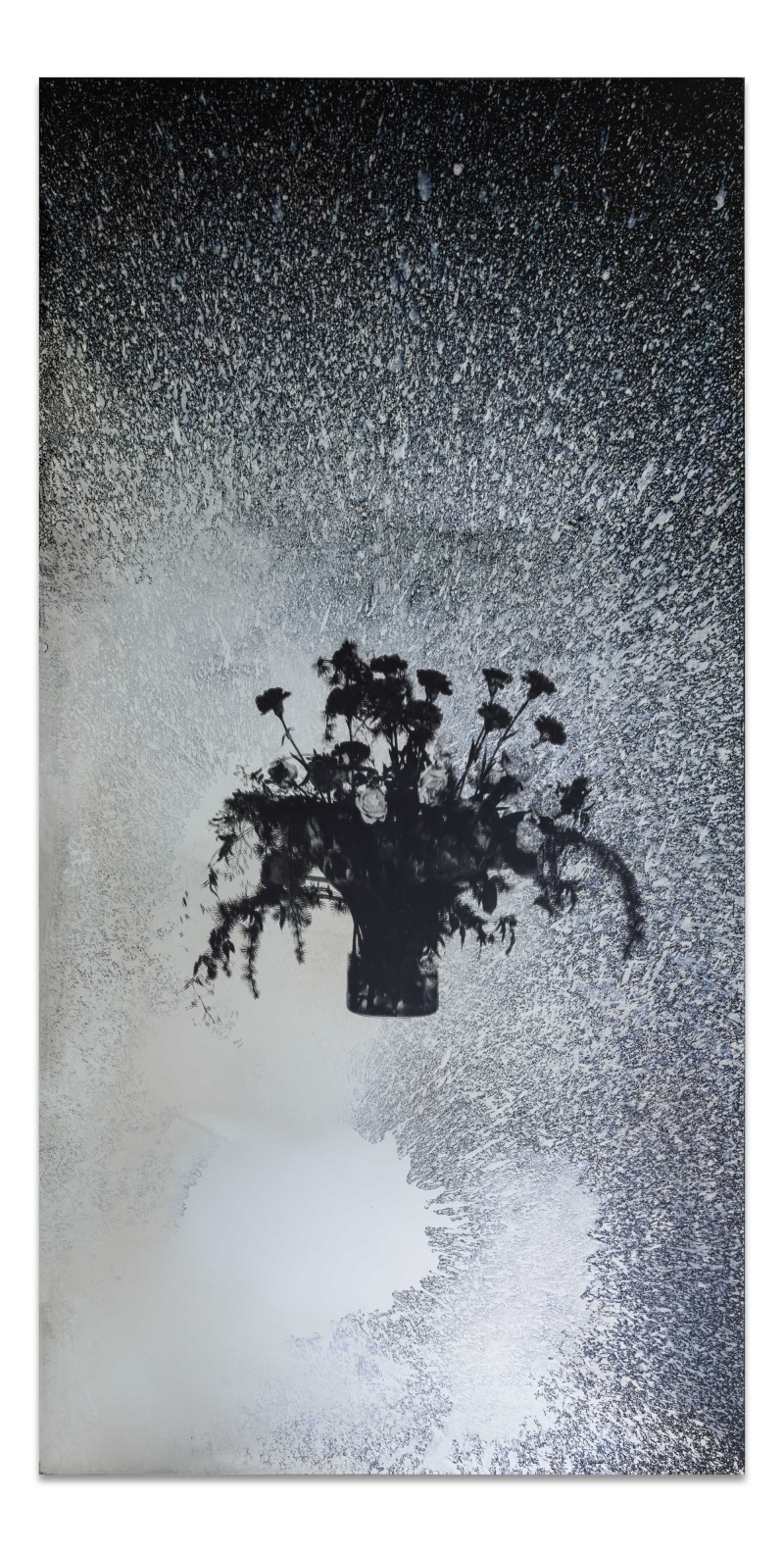

ANDREAS DUSCHA

Geschichtliche Ereignisse und Begebenheiten, dazu Fakten zwischen Phänomen und Absurdität bilden den Ausgangspunkt der Werke von Andreas Duscha. Dabei lässt der Künstler oftmals das Triviale, vermeintlich Nebensächliche in den Vordergrund treten, um auf größere historische Zusammenhänge und deren Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft zu verweisen. Konzeptuelle Ansätze verschränken sich bei Duscha mit dem Experimentieren mit Materialien und Techniken, die er auf ihre ästhetischen Qualitäten hin untersucht. So stellen das Arbeiten mit analogen, teils antiquierten fotografischen Techniken und Reproduktionsverfahren sowie das Fertigen von Spiegeln aus Silbernitrat Konstanten in seiner künstlerischen Praxis dar.

Für die Vorräume der Sanitäranlagen des Museums hat der Künstler vier Arbeiten entwickelt, für die er nach einer aus dem 17. Jahrhundert überlieferten Rezeptur selbst Spiegel hergestellt hat. Diese zeigen jeweils Bouquets oder Arrangements diverser Blumen und Pflanzen, die sich auf gesellschaftliche Krisen beziehen. Ein Strauß setzt sich aus Blumen zusammen, die zu Namensgeberinnen politischer Umbrüche wurden, wie der Nelkenrevolution in Portugal 1974, der Tulpenrevolution in Kirgisien 2005 oder der Rosenrevolution in Georgien 2003. Ein weiterer Spiegel bezieht sich auf die Tulpenmanie 1637 in Holland, bei der Tulpen als Spekulationsobjekte eingesetzt wurden und die heute als erste Spekulationsblase der Geschichte gesehen werden kann. Eine weitere Arbeit befasst sich mit Neophyten, also invasiven, gebietsfremden Pflanzenarten, die sich negativ auf die Biodiversität von Ökosystemen auswirken. Der vierte Spiegel zeigt mythologische, mit dem Schlafmohn zugleich auch bewusstseinsbeeinträchtigende Pflanzen.

Website Andreas Duscha

Andreas Duscha, Spiegelarbeiten, 2022

Dauerausstellung: KLIMT WARHOL

Große Kunst erleben – selbst mitentschieden!

Im Erdgeschoß der Heidi Horten Collection

Die Ausstellung KLIMT WARHOL zeigt große Werke der modernen Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert.

Die Ausstellung wurde gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern gestaltet.

Sie konnten bei dem Projekt #ARTfluence mitmachen.

Fast neun Monate lang konnten sie für ihre Lieblingskunstwerke abstimmen.

Die Werke mit den meisten Stimmen sind jetzt in der Ausstellung zu sehen.

Mehr über das Projekt #ARTfluence kannst du online nachlesen.

Was ist in der Ausstellung zu sehen?

Die Ausstellung zeigt viele wichtige Kunstrichtungen, zum Beispiel:

Kunst aus Wien um 1900 (zum Beispiel von Gustav Klimt)

Expressionismus aus Deutschland

Surrealismus, wie bei René Magritte

Abstrakte Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa und den USA

Figurative Kunst, wie bei Francis Bacon

Pop-Art, zum Beispiel von Andy Warhol

Werke der Gruppe ZERO

Und zeitgenössische Kunst – also Kunst von heute

Alle diese Werke zeigen die Vielfalt der Heidi Horten Collection.

Besondere Gestaltung im Museum

Die Ausstellung wurde gemeinsam mit dem österreichischen Künstler Markus Schinwald gestaltet.

Er hat sich etwas Besonderes für die Wände ausgedacht:

Die Wände erinnern an Wohnzimmer aus früheren Zeiten.

Das zeigt: Die Kunst kommt aus einer privaten Sammlung.

Rund 50 Werke wurden ausgewählt.

Sie sind Teil einer künstlerischen Inszenierung.

Das bedeutet: Die Bilder und Skulpturen sind kreativ präsentiert – nicht so wie in einem klassischen Museum.

Im Eingangsbereich gibt es zwei besondere Wandelemente mit Bullaugen (runde Fenster).

Sie erinnern an den Tea Room und öffnen neue Wege und Blickrichtungen im Raum.

In dieser Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher die Kunst ganz neu erleben –

und sich frei darin bewegen.

Die Ausstellung verbindet große Namen der Kunstgeschichte mit einer ungewöhnlichen Präsentation.

Das macht die Heidi Horten Collection besonders.