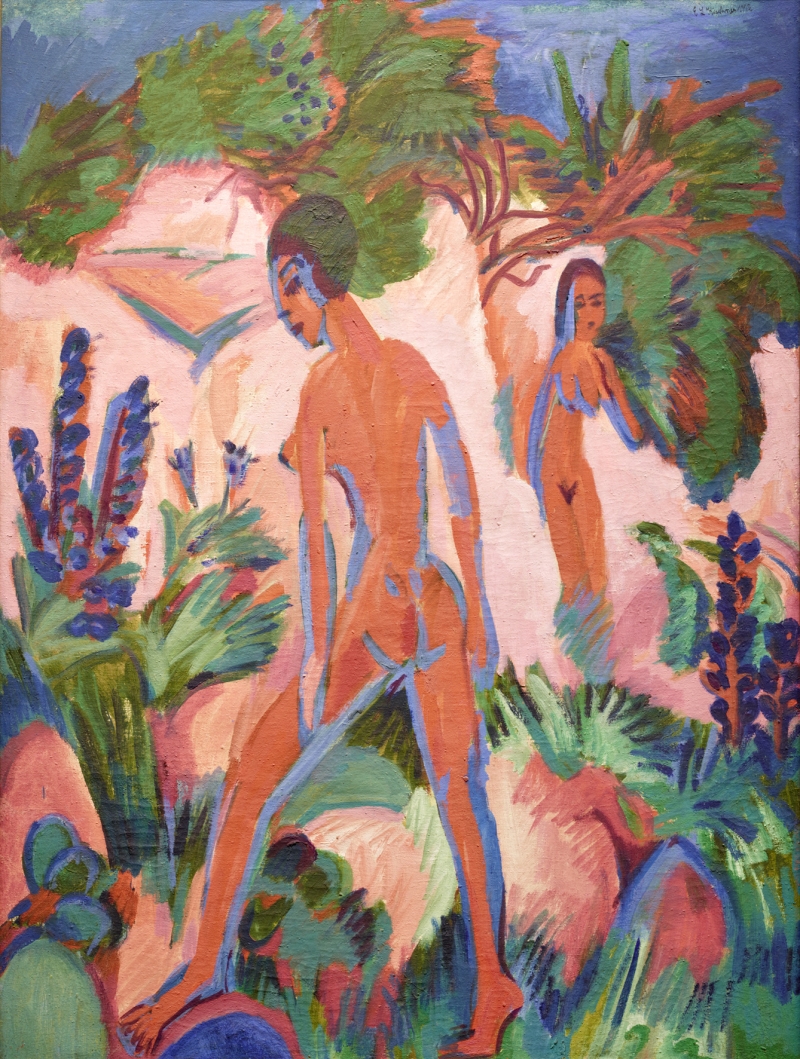

Werktitel: Rote Akte (Ernst Ludwig Kirchner, 1912)

Inventarnummer: K-455

Größe/Material: 120 × 90 cm, Öl auf Leinwand

Merkmale: sign. und dat. r. o. „E. L. Kirchner 1912“

Ernst Ludwig Kirchner, Mitbegründer der Künstlergruppe Brücke, entdeckt kurz nach 1900 im Dresdner Völkerkundemuseum eine faszinierende Welt. Afrikanische und ozeanische Skulpturen und Masken – reduzierte Formen, expressive Linien, die flächige Farbgebung – ziehen den jungen Maler in ihren Bann. Inspiriert von diesen Objekten entwickelt Kirchner einen ganz neuen, kantigen und abstrahierten Figurenstil.

Das Gemälde Rote Akte ist ein gutes Beispiel dafür. Ungezwungen bewegen sich zwei grellrote Frauen in üppiger Vegetation. Die Rosatöne dahinter könnten für sandige Dünen stehen, ganz oben blitzt der tiefblaue Himmel auf. Im Bild der nackten Frauen klingt deutlich die Idee von einem freien, ursprünglichen Leben an. Wie alle Brücke-Künstler will Kirchner die Welt verändern. Als Gegenentwurf zur Hektik der Stadt sehnt er sich nach alternativen paradiesischen Orten. Diese Vorstellung verbindet Kirchner mit dem Franzosen Paul Gauguin. Doch während Gauguin auf Tahiti berühmte Südseebilder malt, findet Kirchner die eigenen Paradiese ganz in der Nähe. Zuerst in den Seenlandschaften der Moritzburger Teiche bei Dresden, dann wie in diesem Bild auf der Ostseeinsel Fehmarn und zuletzt in den Schweizer Alpen.

+ PROVENIENZ

| 1912/1913 | beim Künstler |

| bis 1938/1945 | Nachlass des Künstlers bzw. seiner Witwe |

| 1950 | Dr. E. Amstad, Zürich (1950 vom Künstlernachlass in der Ausstellung in St. Gallen erworben) |

| 1999–2002 | Kirchner Museum, Davos |

| 9.10.2002 | Sotheby’s, London, German & Austrian Art, Los 15 |

2002 | Heidi Horten |

2022 | HGH Vermögensstiftung |

+ LITERATUR

| Donald E. Gordon, Ernst Ludwig Kirchner. Mit einem kritischen Katalog sämtlicher Gemälde, München 1968, Nr. 347 (S. 324), Taf. 52 |

| Karl Scheffler, „Ernst Ludwig Kirchner“, in: Kunst und Künstler. Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, Jg. 18, H. 5, 1920, S. 217–228, online verfügbar: digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kk1920/0228 |

| Will Grohmann, Das Werk Ernst Ludwig Kirchners, München 1926, Nr. 2 |

| Ernst Ludwig Kirchner. 1880–1938, Ausst.-Kat. Kunstmuseum St. Gallen, St. Gallen 1950, Nr. 19 |

| Charles S. Kessler, „Sun Worship and Anxiety, Nature, Nakedness and Nihilism in German Expressionist Painting“, in: Magazine of Art, Vol. XLV, H. 7, 1952, S. 304-312 |

| Ernst Ludwig Kirchner 1880–1938, Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich, Zürich 1952, Nr. 20 |

| Bernard S. Myers, The German Expressionists: A Generation in Revolt, New York 1957, S. 128–130, Abb. 131, S. 346 |

| Will Grohmann, E. L. Kirchner, Stuttgart 1958, S. 31, S. 62 |

| Brücke 1905–1913. Eine Künstlergemeinschaft des Expressionismus, Ausst.-Kat. Museum Folkwang, Essen, Essen 1958, Nr. 87 |

Werktitel: recto: Weiblicher Akt mit Badezuber, 1912, verso: Weiblicher Akt lesend, 1909 (Ernst Ludwig Kirchner)

Inventarnummer: K-248

Größe/Material: 96,4 × 64,5 cm, Öl auf Leinwand

Merkmale: sign. recto l. o. „E. L. Kirchner“

Zaghaft steigt eine Frau – möglicherweise Kirchners Lebensgefährtin, die Tänzerin Erna Schilling – in einen Badezuber; prüfend hält sie ihren Fuß ins Wasser. Sie steht auf nur einem Bein und hat, um das Gleichgewicht zu halten, die Arme leicht abgespreizt. Fragen wirft die Frisur der Frau auf: Hat sie die Haare hochgesteckt, oder trägt sie eine der gerade aufkommenden modernen Kurzhaarfrisuren, einen Bubikopf? Bei dem Ort, an dem sich die Frau befindet, dürfte es sich um Kirchners Atelier handeln, in dem es offensichtlich kein Bad, vielleicht nicht einmal eine Toilette gibt. Der Zuber ist mitten im Raum aufgestellt. Unter ihm sowie rechts daneben liegen Teppiche, rechts ist ein Sessel erkennbar. Im Rücken der Frau beginnt dann alles buchstäblich zu schwanken und zu stürzen: zwei einander zugewandte schemenhafte Gestalten links, darüber bzw. dahinter möglicherweise ein weiterer Teppich und – in „stürzender“ Perspektive – die Tastatur eines Klaviers. An der Rückwand des Raumes schließlich sieht man zwei achtlos abgestellte Bilder, dazu eine Skulptur – oder ist es nochmals die Frau, die gerade den Raum betritt? Mit dem Umzug der Brücke-Künstler 1911 von Dresden nach Berlin – Kirchner übersiedelt im Oktober in die deutsche Hauptstadt, Ende des Jahres folgen Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff – wandelt sich ihr Stil grundlegend. Sind die Dresdener Jahre von einem einheitlichen Brücke-Stil geprägt, so entwickelt in Berlin jeder Künstler seine eigene, individuelle Ausdrucksweise. Auslöser für diesen Wandel dürfte nicht zuletzt das Phänomen „Großstadt“ gewesen sein, mit dem sich besonders Kirchner auseinandersetzt. Nicht mehr die Landschaft und der Mensch im Einklang mit der Natur sind seine Themen, sondern die Stadt, deren Dynamik und Hektik. Auf der einen Seite faszinieren ihn die flüchtigen „Beziehungen“, die die Menschen eingehen, wie etwa die Kontaktaufnahme von Prostituierten und Freiern allein durch Blicke im Getümmel der Stadt. Auf der anderen stehen intime Szenen wie die der Frau, die in einen Badezuber steigt. Dieses Motiv steht im eklatanten Gegensatz zu dem Bild auf der Rückseite, das Kirchner einige Jahre zuvor in seiner Dresdener Zeit gemalt hat. Zu sehen ist dort – auf einem Sofa liegend und versunken in die Lektüre eines Buches – ein weiblicher Akt in den kräftigen Brücke-Farben.

+ PROVENIENZ

| 1909/1912 | beim Künstler |

| 1923 | Dr. Feilchenfeldt, Berlin |

| 1924 | Klaus Gebhard, Wuppertal, ab 1960 München |

| 1976 | Hans Gebhard, Düsseldorf (durch Erbgang) |

| 12/1978 | Serge Sabarsky Gallery, New York (in Kommission) |

| 15.5.1980 | Audrey Berman, Allentown, USA |

| 7.10.1999 | Christie’s, London, German and Austrian Art, Los 112 |

1999 | Heidi Horten |

2022 | HGH Vermögensstiftung |

+ LITERATUR

| Karl Scheffler, „Ernst Ludwig Kirchner“, in: Kunst und Künstler. Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe Berlin, Jg. 18, H. 5, 1920, S. 217–228, online verfügbar: digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kk1920/0228, letzter Abruf 6.4.2025 |

| Ernst Ludwig Kirchner. 1880–1938, Ausst.-Kat. Kunstmuseum St. Gallen, St. Gallen 1950, Nr. 19 |

| Will Grohmann, E. L. Kirchner, Stuttgart 1958, S. 58–60, S. 87 |

| Erich Pfeiffer-Belli, „Symbiose mit modernen Bildern. Die Sammlung Klaus Gebhard, München“, in: Die Kunst und das schöne Heim, Oktober 1962, S. 8–13, S. 12 |

| Donald E. Gordon, Ernst Ludwig Kirchner. Mit einem kritischen Katalog sämtlicher Gemälde, München 1968, Nr. 289 (S. 315), S. 315, Nr. 289v, S. 428 |

| Petra Hinz, Der Japonismus in Grafik, Zeichnung und Malerei, München 1982, S. 82 |

| Michael Eissenhauer, Christiane Lukatis, Ernst Ludwig Kirchner. In Momenten größten Rauschs, Wolfratshausen 2002, S. 78 |

| Roland Scotti (Hg.), Ernst Ludwig Kirchner. Das fotografische Werk, Ausst.-Kat. Kirchner-Museum Davos, Bern 2005, S. 286 |

| Magdalena M. Moeller, Ernst Ludwig Kirchner, München 2008, S. 121 |

| Magdalena M. Moeller, Die Brücke 1905–1914, München 2018, S. 306 |

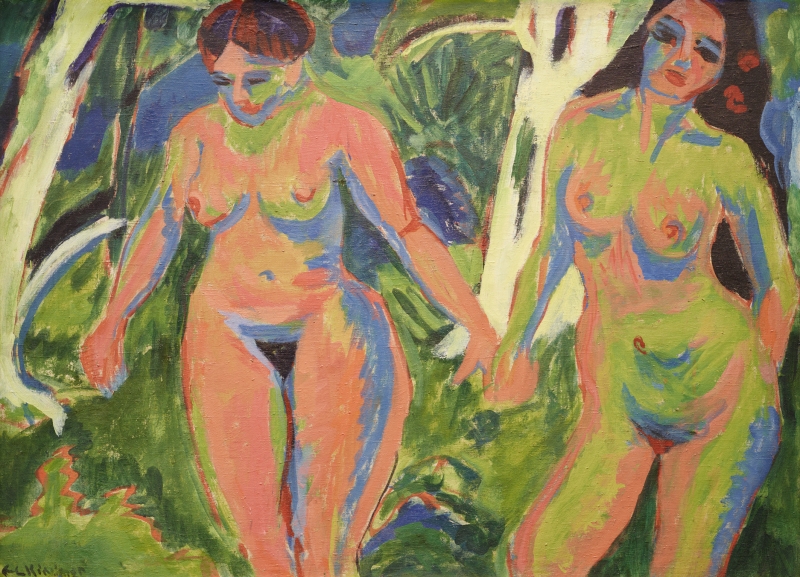

Werktitel: Zwei nackte Frauen im Wald (Ernst Ludwig Kirchner, 1909)

Inventarnummer: K-518

Größe/Material: 87,5 × 120,5 cm, Öl auf Leinwand

Merkmale: recto: sign. l. u. „E. L. Kirchner“; verso: Nachlassstempel

Das Motiv des Aktes in freier Natur interessierte Ernst Ludwig Kirchner, wie auch andere Künstler, im Kontext der um 1900 aufkommenden Freikörperkultur. Die beiden Frauen halten sich an den Händen. Den Akt links zeigt Kirchner im vollen Sonnenlicht, den rechts im Schatten. Kontrastreiche, satte Grüntöne, aus denen zwei sonnenbeschienene Baumstämme hervorleuchten, bilden den Hintergrund.

Kirchner verwendet nach dem Vorbild der Fauves („Wilden“) in Paris einen kräftigen Pinselduktus. Wie die Fauves nimmt er für die Schatten Grün und Blau, konturiert dadurch mit diesen Farben die Körper. Zwei nackte Frauen im Wald entstanden noch in Kirchners Dresdner Jahren. Er verbrachte viel Zeit auf den Ostseeinseln, wo er das Freiheitsgefühl des Nacktseins hautnah erleben und in seinen Gemälden umsetzen konnte – Einklang von Mensch und Natur.

+ PROVENIENZ

| 1938–1946 | Nachlass des Künstlers, Davos |

| 1946–1954 | Nachlass des Künstlers, Kunstmuseum Basel |

| 1954–1962 | Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Nachlassübernahme |

| 1962–1966 | Galerie Roman Norbert Ketterer, Campione d’Italia |

| 1966–1969 | Privatsammlung, Genf |

| 1968 | Leonard Hutton Galleries, New York (in Kommission) |

| 30.4.1969 | Sotheby’s, London, Impressionist and Modern Paintings, Drawings and Sculpture, Los 94 |

| 1969 | Reid and Lefevre Gallery, London |

| 1969–1999 | Pola Pasvolsky, Kapstadt |

| 7.10.1999 | Christie's, London, German and Austrian Art, Los 58 |

1999 | Heidi Horten |

2022 | HGH Vermögensstiftung |

+ LITERATUR

| Moderne Kunst III: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Verk.-Kat., Galerie Roman Norbert Ketterer, Campione d’Italia 1966, Nr. 73, Farbabb. S. 82 |

| E. L. Kirchner und Rot-Blau, Ausst.-Kat. Kunsthalle Basel, Basel 1967, Nr. 12 |

| Will Grohmann, „Die Schweizer Jahre Ernst Ludwig Kirchners. Umkehr und Einkehr“, in: Das Werk: Architektur und Kunst, H. 5, 1955, S. 157–163, online verfügbar: e-periodica.ch/digbib/view?pid=wbw-002%3A1955%3A42%3A%3A760#818, letzter Abruf 6.4.2025 |

| Donald E. Gordon, Ernst Ludwig Kirchner. Mit einem kritischen Katalog sämtlicher Gemälde, München 1968, Nr. 88, S. 286 |

| Fauves and Expressionists, Ausst.-Kat. Leonard Hutton Galleries, New York, New York 1968, Nr. 49, Farbabb. S. 34 |

| Leopold Reidemeister, Künstler der Brücke an den Moritzburger Seen 1909–1911. Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Ausst.-Kat. Brücke-Museum Berlin, Berlin 1970, S. 6 |

| Christian Herchenröder, Kunstmarkte im Wandel. Vom Jahrzehnt des Umbruchs in die Gegenwart, Düsseldorf 2000, S. 154 |

| Hyang-Sook Kim, Die Frauendarstellungen im Werk von Ernst Ludwig Kirchner. Verborgene Selbstbekenntnisse des Malers, Marburg 2002, S. 83, S. 254 |

| Peter Vergo, „Brücke: un puente hacia el ,superhombre‘?“, in: Expressionismo Brücke: Symposium, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2005 (Actas del Museo Thyssen-Bornemisza, Nr. 4), Madrid 2005, S. 19–35 |

| Heidi Horten Collection, Agnes Husslein-Arco (Hg.), WOW! The Heidi Horten Collection, Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien, korr. 2. Aufl., Wien 2018, S. 221–223, S. 288 |